Sur le campus de l’Université de Lausanne, Karamuk Kuo ont conçu un édifice soigné, bien intégré, qui dévoile une richesse spatiale à l’intérieur. Mais comment cette architecture réagit-elle à l’usage au quotidien ? Enquête.

Anne-Laure Louis-Thérèse et Sofia Pereira Sousa

«Je préfère une architecture complexe et contradictoire à une architecture simple et évidente.»

Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (1966)

Dans les années 1960, l’architecte américain Robert Venturi publiait un ouvrage-manifeste en réaction au modernisme dominant. Il y défendait une architecture ouverte aux contradictions et à la complexité du réel. Bien que formulée dans un autre contexte, sa réflexion offre une analogie intéressante pour aborder l’écart entre intention et usage aujourd’hui. C’est donc dans cet esprit que nous avons abordé l’analyse du «Synathlon», un bâtiment contemporain inauguré en 2018 sur le campus de l’Université de Lausanne, conçu pour réunir plusieurs instituts dédiés au sport, à la recherche et à la formation. Nous n’avons pas souhaité réduire notre regard à une simple critique technique ou fonctionnelle. Mais assumer un regard subjectif, nourri à la fois par nos lectures et par nos observations sur le terrain, afin de comprendre ce que ce bâtiment provoque réellement aux gens qui le fréquente.

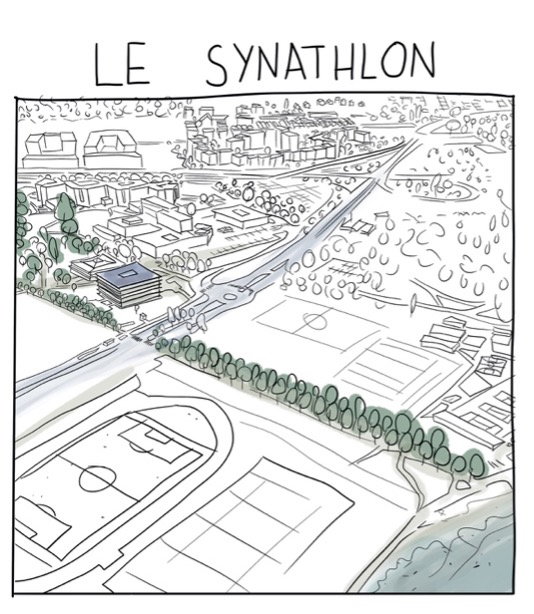

Le Synathlon bénéficie d’une localisation stratégique, à l’entrée du campus de l’UNIL, en lisière d’une promenade arborée qui descend jusqu’au lac.

Synathlon: architecture du lien entre sport et recherche

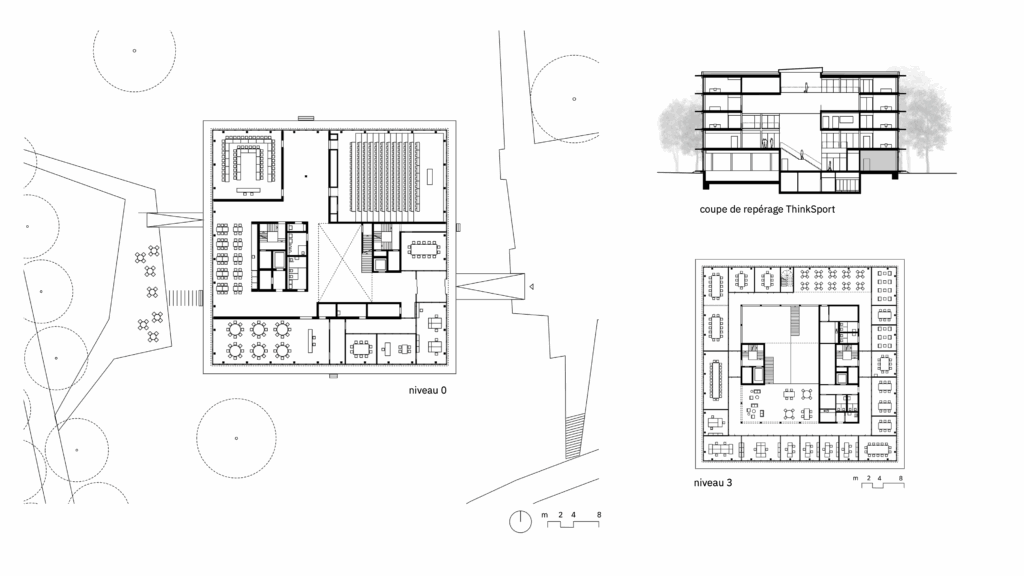

Situé à l’entrée du campus de l’Université de Lausanne, face au lac Léman, le Synathlon occupe une position stratégique qui en fait à la fois un seuil symbolique et un repère spatial. Inauguré en 2018 sur le campus de Dorigny à Lausanne, le Synathlon est né d’une ambition politique et architecturale forte : celle de matérialiser un point de convergence entre le sport international, la recherche universitaire et la formation spécialisée. Son nom-même en porte la trace car il est la contraction de syn (du grec sýn, « ensemble ») et athlon («compétition»). Synathlon évoque explicitement l’idée de rassembler plusieurs disciplines autour d’un même projet, à la croisée des savoirs et des pratiques sportives. En réunissant quatre institutions sous un même toit (ISSUL1, FISU2, AISTS3, CSI4), il entend dépasser les logiques de cloisonnement fonctionnel pour incarner un lieu d’échange, de transversalité et de visibilité. Issu d’un concours SIA5, le bâtiment projeté se veut à la fois emblématique et discret, durable et intelligible. Son atrium central, baigné de lumière, a été pensé pour fluidifier les circulations et favoriser la rencontre.

Atouts majeurs du Synathlon désignés par la plupart des usagers lors de notre visite

Sa transparence spatiale veut rendre lisible l’organisation interne, tandis que la sobriété des matériaux tels que le béton brut, le bois et le verre revendique une esthétique pérenne, rationnelle et responsable. L’ensemble affiche une performance énergétique exemplaire, validée par le label SméO Énergie Environnement. Mais ce manifeste formel s’accompagne aussi d’un discours assumé de la part de ses architectes : pour Flavia Sutter, architecte cheffe de projet en charge de la conception et de la réalisation du Synathlon, il s’agit en trois mots d’un bâtiment «lisible, intuitif, collectif»6. L’architecte Jeannette Kuo co-fondatrice de l’agence Karamuk Kuo, le décrit comme «rationnel, sobre et humain»7.

Pourtant, comme le souligne Robert Venturi dans son chapitre «Nonstraightforward Architecture A Gentle Manifesto» dans Complexity and Contradiction in Architecture (1966), toute prétention à la clarté absolue risque d’aplatir la complexité du réel. «Je préfère une architecture complexe et contradictoire à une architecture simple et évidente», écrit-il dans son livre-manifeste. Le cas du Synathlon montre un exemple concret de ce décalage entre l’idéal formel projeté et les réalités d’usage qui émergent une fois le bâtiment habité. Cette tension initiale esquisse une question centrale : que devient un projet, si cohérent soit-il, lorsqu’il est confronté à l’imprévisible de l’usage ?

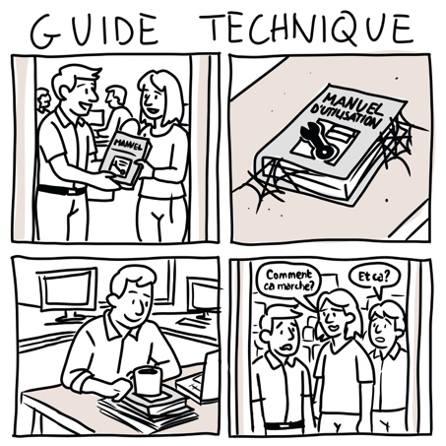

Des usagers s’adressent au technicien du bâtiment pour obtenir des informations sur son fonctionnement, malgré l’existence d’un guide technique envoyé par mail, qui est censé fournir toutes les explications

Dispositifs techniques

Dans la continuité de son ambition architecturale, le Synathlon intègre un dispositif technique pensé comme une composante essentielle du bâtiment, et non comme un simple ajout fonctionnel. Les choix techniques tels que : stores automatisés selon l’ensoleillement, ventilation naturelle dans les bureaux et mécanique dans les salles de conférence, éclairage partiellement automatique, système de sécurité incendie lié à l’atrium, etc. participent à une logique de maîtrise technologique intégrée, permettant de proposer un bâtiment simple d’usage, performant, où la technique accompagne sans contraindre.

Pourtant, dans la pratique, un écart se creuse. La technique, censée simplifier, tend à complexifier. Les usagers, souvent mal informés ou peu familiarisés avec les systèmes, réagissent par automatisme: ils ouvrent les fenêtres, sans savoir que deux systèmes de ventilation coexistent; ils sont surpris par les capteurs d’éclairage ou déroutés par le fonctionnement des stores. Le technicien du bâtiment l’exprime simplement : «Les gens ouvrent les fenêtres par réflexe […] Ils se plaignent de la température: trop chaud en été, trop froid en hiver».

Selon nous, Cette situation met en lumière un décalage: si les dispositifs techniques ont été pensés pour assurer une circulation fluide, l’expérience concrète des usagers reste marquée par des obstacles et des ruptures. A contrario, pour Flavia Sutter, c’est une question d’apprentissage et d’autonomie ; pour Jeannette Kuo, ce n’est pas un échec mais «une preuve de liberté d’usage». Quant à Yves Golay-Fleurdelys, responsable de la construction durable à l’État de Vaud et président de la commission technique, il rappelle: «L’autonomie était voulue: le bâtiment a été conçu pour ça»8.

L’architecture n’est pas une forme figée, elle se transforme au contact de ses usagers.

Ici encore, ces propos nous rappellent Venturi, quand il écrivait que « la validité peut résulter de l’ambiguïté plutôt que de la clarté»9. Mais ici, l’ambiguïté ne produit pas de richesse, elle crée une friction. Ce n’est pas une contradiction voulue, mais un écart structurel entre intention et usage. Le Synathlon est cohérent dans sa conception, mais cette cohérence entre parfois en conflit avec les pratiques réelles, imprévisibles des usagers. Cette tension, loin d’être un défaut, peut devenir un outil critique: elle rappelle que l’architecture n’est pas une forme figée, mais qu’elle se transforme au contact de ses usagers. Comme le souligne Daniel Pinson dans Usage et architecture, l’usage ne se limite pas à une simple fonction utilitaire; il constitue une réalité anthropologique complexe, façonnée par les pratiques, les conventions et les appropriations sociales.

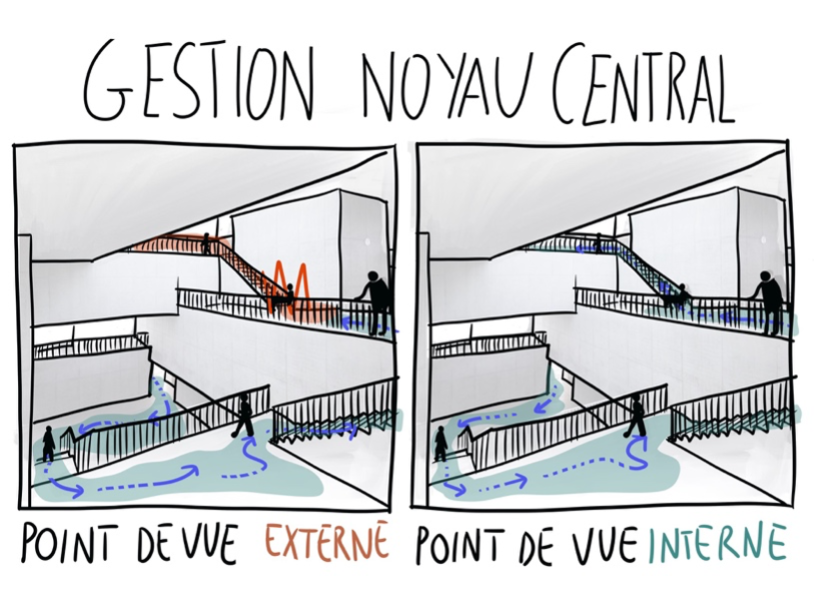

Le projet initial du noyau de circulation visait à créer un espace de libre passage. En tant qu’externes au bâtiment, nous avons pourtant été arrêtés au dernier niveau et invités à faire demi-tour. Du point de vue des usagers réguliers, en revanche, le noyau central est perçu comme un espace ouvert, fluide, et pleinement fonctionnel.

Public ou privé ? Une ambiguïté spatiale

Au-delà des dimensions techniques et performatives du bâtiment, la question de l’espace partagé révèle une autre forme de tension, plus silencieuse mais tout aussi structurante: celle du statut des lieux et des frontières d’usage qu’ils dessinent. Le Synathlon a été conçu autour d’un atrium central pensé comme un espace fédérateur, traversant, lumineux, symbole d’ouverture et de fluidité. Cette figure verticale devait articuler les différentes entités du bâtiment dans une logique de continuité fonctionnelle et de mixité des usages. Mais dans les faits, l’expérience spatiale trahit cette ambition. Certaines terrasses initialement prévues comme publiques ont été progressivement privatisées par les institutions résidentes, des étages entiers sont inaccessibles au public, et la signalétique demeure ambivalente: des visiteurs accèdent à des zones restreintes sans le savoir. Lors de notre visite, cette ambiguïté s’est matérialisée lorsque nous avons été réprimandées par une personne travaillant sur place, nous signalant que nous n’étions pas invités à nous trouver dans cette zone.

Un espace conçu comme public mais vécu comme une fragmentation d’espaces; un bâtiment supposé lisible mais perçu comme opaque dans ses transitions.

Les architectes elles-mêmes nuancent ce constat. Pour Sutter, «l’appropriation évolue toujours, surtout avec plusieurs institutions». Kuo reconnaît que «l’intention initiale a été en partie contredite», tandis que Golay insiste sur le fait que «seuls les espaces FISU sont réellement fermés». Ces propos soulignent la difficulté à maîtriser la plasticité réelle de l’espace partagé. Venturi, en évoquant à son époque «l’ambiguïté féconde», nous invitait à voir ces glissements non comme des erreurs mais comme des expressions du vivant. Toutefois, cette ambiguïté n’est pas orchestrée, elle est subie. Le bâtiment n’organise pas la cohabitation des fonctions, il la laisse se redéfinir sans médiation.

C’est dans cette perte de repères que s’exprime le paradoxe entre un noyau central qui se voulait ouvert à tout le monde, mais qui s’avère en réalité partiellement restreint par des usages institutionnels compartimentés.

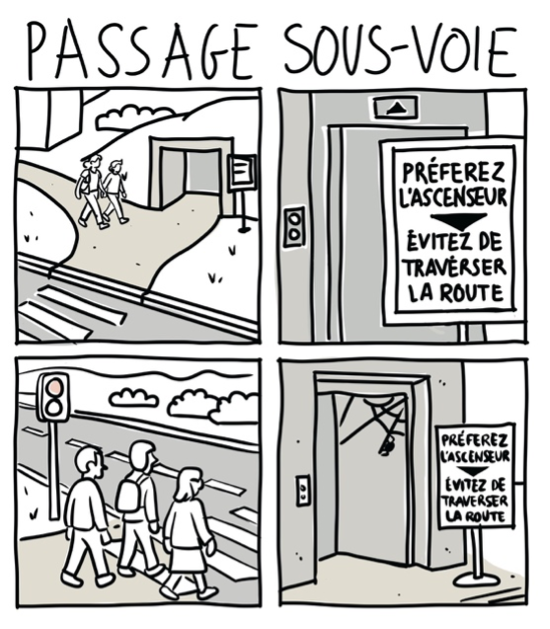

Le passage sous voie, situé à proximité du Synathlon et entretenu par le même technicien, est très peu, voire rarement, utilisé par les usagers.

Le passage sous voie : un aménagement ignoré

Après avoir examiné des objets de détail au sein même du bâtiment, il est pertinent de porter l’attention vers un aménagement plus périphérique, mais tout aussi révélateur: le passage sous voie. Cet exemple n’émerge pas directement du bâtiment, mais de son insertion dans un territoire plus large, celui du campus et de ses aménagements environnants. Il était logique de l’évoquer, car ce dispositif fait partie intégrante du trajet quotidien menant au Synathlon, en lien direct avec les infrastructures sportives voisines. Situé sous une allée arborée verdoyante, ce tunnel piéton a été conçu pour améliorer l’accessibilité au bâtiment, tout en assurant la fluidité des circulations et en s’inscrivant dans une politique plus large de connexion du campus aux rives du lac.

Construit à grands frais pour sécuriser la traversée de la route cantonale sans perturber la circulation automobile, cet aménagement s’inscrivait dans une logique rationnelle de fluidité et de sécurité. Pourtant, très peu de personnes l’utilisent. Les usagers continuent à traverser la route à niveau, préférant la voie directe, familière, malgré le danger. Le technicien résume avec une pointe d’ironie : «Ça a coûté un saladier, mais les gens ont la flemme de le prendre». Lors de notre visite sur place, les feux de circulation étaient en panne, rendant la traversée du passage piéton encore plus fréquente. Ce décalage entre intention et pratique illustre, à une autre échelle, comment les logiques d’usage peuvent déjouer les aménagements les plus rationnels.

Un label exemplaire… mais en décalage avec le vécu ?

Le Synathlon revendique une excellence environnementale, d’abord pensée selon les standards du label Minergie. Mais comme pour beaucoup de projets, le coût de cette certification a conduit l’équipe à chercher l’équivalence10. Le projet s’est alors orienté vers le label SméO, considéré comme un équivalent lausannois. Celui-ci met en valeur une enveloppe thermique performante, l’utilisation de matériaux durables à faible énergie grise, une consommation énergétique maîtrisée, ainsi qu’un lien avec le contexte local, notamment par le recours à l’eau du lac. Toutefois, ce bilan technique positif contraste avec l’expérience des usagers. L’eau du robinet reste froide en permanence, dans un souci d’économie d’énergie. Le confort thermique n’est pas toujours à la hauteur des attentes avec des températures jugées pour parfois trop haute en été et trop basse en hiver. Ces remarques ne révèlent pas de défauts majeurs, mais une série de petits écarts qui interrogent la qualité d’usage du bâtiment, pris entre la volonté de répondre à des normes environnementales et les attentes concrètes des usagers en matière de la technique.

La dimension artistique contre l’épreuve de l’usage

Pour conclure, c’est une poignée de porte qui, de manière surprenante mais parlante, condense les tensions et les intentions portées par l’ensemble du projet. Elle intervient à la suite d’un concours lancé par le Canton de Vaud pour intégrer une œuvre artistique au bâtiment, le jury composé des architectes du projet sélectionne à l’unanimité le projet de l’artiste lausannoise Aloïs Godinat. Appelée «poignée-poignée», cette pièce en bois et métal incarne un geste architectural délicat, associant matières et symboles pour inscrire l’esthétique dans l’usage quotidien. Pensée comme un lien entre le bâtiment et ses usagers, elle s’inscrit dans une volonté d’attention portée à l’expérience tactile, discrète mais signifiante. Bien qu’elle ait passé avec succès tous les tests réglementaires requis lors de sa conception et de sa sélection, cette poignée montre ses limites à l’usage quotidien. Elle s’avère sensible à l’usure et son remplacement est couteux. Le Responsable technique du bâtiment en témoigne: «Il faut les remplacer régulièrement. C’est joli, mais pas robuste.» Lors des entretiens menés, au près des responsable du projet Kuo et Golay, se sont dit surpris des critiques émises. Golay rajoute même : «Je ne suis pas au courant de problème de fragilité.» Ce décalage souligne une tension: bien que la poignée ait été conçue pour être cohérente avec les usages, elle est aujourd’hui perçue par plusieurs occupants comme l’un des éléments les plus problématiques du bâtiment.

Le Synathlon nous a paru froid, une impression partagée par l’architecte Sutter elle-même. L’ambiance très épurée du bâtiment contraste avec les dynamiques d’appropriation étudiante, comme en témoigne l’espace d’affichage, limité à une zone bien définie.

Venturi écrivait que l’architecture devait composer avec les tensions entre permanence et altération, entre dessin et usage. Ici, la poignée, objet modeste mais quotidien, devient ainsi l’un des révélateurs les plus tangibles du rapport entre projet et habiter. À sa manière, elle résume le paradoxe du Synathlon: un projet cohérent dans sa conception, ambitieux dans son programme, mais qui, lorsqu’on le confronte aux usages quotidiens, laisse apparaître des fragilités inattendues. Ce type de situation dépasse largement le cas du Synathlon: il reflète une problématique récurrente dans l’architecture actuelle. Comment expliquer ces écarts entre ce qui est pensé et ce qui est vécu? S’agit-il d’un fossé persistant entre les principes théoriques de la conception et la complexité des usages réels? Ou bien d’une tension entre les logiques institutionnelles en place et les intentions des architectes? Peut-être est-ce simplement le lot commun de ces grands équipements collectifs, conçus pour être exemplaires mais qui sont confrontés à la diversité imprévisible de leurs usagers. Elle met en lumière, l’écart parfois ténu entre un projet maîtrisé sur le plan formel et les multiples ajustements de l’expérience concrète. Ce constat ne discrédite pas l’intention initiale, mais souligne combien l’habiter quotidien remet sans cesse en jeu ce qui avait été anticipé comme stable.

Le Synathlon est-il un échec? Certainement pas. Il s’agit d’un projet de grande qualité, tant sur le plan architectural que programmatique, qui témoigne d’une réelle maîtrise dans sa conception et son inscription territoriale. Comparé à d’autres réalisations similaires, il se distingue par la clarté de son organisation, la sobriété de ses matériaux et la justesse de son implantation. Mais cela n’empêche pas qu’il soit traversé par des tensions, non pas imputables à la performance des architectes, mais révélatrices des limites structurelles auxquelles se heurte tout projet ambitieux. Ces contradictions interrogent la capacité de l’architecture à anticiper, ou à accueillir, la diversité des usages: des logiques de circulation parfois contrariées, des appropriations limitées ou différées, des résistances informelles. Et si, derrière l’image d’un bâtiment exemplaire, telle qu’il nous était apparu à travers les documents et discours institutionnels, la véritable richesse du Synathlon résidait justement dans cette part de complexité moins visible, mais intensément vivante?

Anne-Laure Louis-Thérèse et Sofia Pereira Sousa sont étudiantes en architecture au JMA-Fribourg.

Notes

1. Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne

2. Fédération Internationale du Sport Universitaire

3. L’Académie internationale des sciences et techniques du sport

4. International Sports Cluster

5. Rapport de jury du concours

6. Entretien téléphonique du Mardi 13 mai 2025 avec l’architecte Flavia Sutter

7. Échange écrit par mail du Lundi 12 mai 2025 avec l’architecte Jeannette Kuo

8. Échange écrit par mail du Lundi 12 mai 2025 avec Yves Golay – Fleurdelys – président de la commission technique

9. Complexity and Contradiction in Architecture, Venturi 1966. Chapitre: A Gentle Manifesto

10. Entretien téléphonique du Mardi 13 mai 2025 avec l’architecte Flavia Sutter

Laisser un commentaire